単発レッスン

体験レッスン

当教室にご入室をご検討の方に向けた体験レッスンを行います。当教室は、コンクール入賞を目指したり、音大に行くことを目的としたピアノ教室ではなく、音楽を心の糧、生涯の友としてもらうこと、情操や教養豊かな人になってもらうことを目的とした、まさに教室名そのままの「ピアノdeおんがく」教室です。

音楽がお子様の心の糧、生涯の友となれば、音楽が苦難のときを支え、上質なときの流れ、人生に恵みをもたらすことでしょう。果たして、そうしたことを実感できるのは、ある程度年月が経ってから、レッスンの積み重ねがあってから、ということになりますので、これからお子様にピアノを習わせたいと思っていらっしゃる保護者様には、こうした当教室の特徴を踏まえ、当教室をお選びいただければと思います。

当教室は、ピアノを主体とした音楽教室です。ピアノで音楽と関わり、音楽を心の糧、生涯の友としてもらうことをモットーにレッスンを行っています。

ピアノを通じて音楽に親しむ機会を持つことは、お子様の情操を育みます。また、グループレッスンや、年に一度開催する「おんがく会」では、ピアノ曲以外のクラッシックの名曲にも触れる機会をつくるようにしています。こうした機会にクラシックの名曲に触れることで、知らず知らずのうちにワンランク上の教養も身につきます。

これまでのグループレッスンでは、ベートーヴェンの第九交響曲の中で歌われる「歓喜の歌」をドイツ後で合唱したり、音楽史上の代表的な名曲をクイズを交えて鑑賞、また、「おんがく会」では、サンサーンスの「動物の謝肉祭」、ミュージカル映画の名作「サウンドオブミュージック」を観たり、アンサンブルやカップスなどのパフォーマンスも取り入れています。

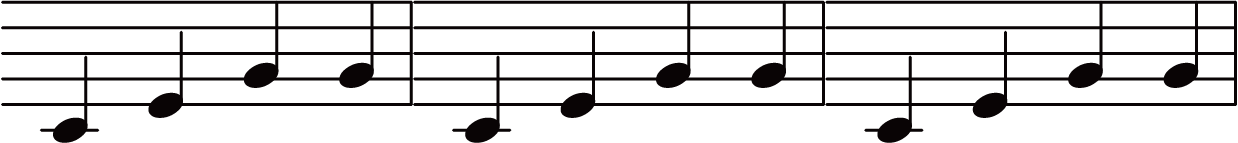

ピアノはすぐ上達するものではありません。なにしろ、譜面をみながら、リズムに合わせて両手の指を動かす“特殊技能”を身に付けようというのですから、一朝一夕に上手くなるものではありません(そういう意味では、ピアノは“習い事”というより“芸事”です)。また実際、そうしたことができるようになるために必要な基本的な回路ができるまでは、「先が見えない」「上手くならない」という思考に陥りやすいものです。

とはいえ、練習を続けていれば徐々に回路ができ、その回路が繫がった瞬間にフェーズが変わります。そうしたフェーズが変わるまでの間は、なかなか成長を実感できないことから、教える側もガマン、教わる側のお子様や、そのお子様を見守る保護者様側もガマンが必要ということになります。当教室では、そうしたガマンの時期を皆で乗り越えられるよう、お子様お一人おひとり、保護者様お一人おひとりに寄り添い、熱い想いでサポートさせていただきます。

お子様が通う教室で行われるレッスンは、一対一の個人レッスンです。こうした個人レッスンは、親御さんや学校等の先生方とは異なる大人と関わる機会といえます。また、年に数回行うグループレッスンは、上級生が下級生や年少者の面倒を見たり、教えたりすることで、通っている学校や幼稚園、保育園の違いや、学年、年齢の違いを超えた関わりを持つ機会にもなっており、その様子は、さながら現代版「寺子屋」のようです。さらに、年1回の発表会は、自身の練習成果の発表の場であるのみならず、運営スタッフとして活躍する場を提供する機会にもなっています。

成長過程にあるお子様にとって、家庭や学校等と異なる第三の居場所がある、そこで家庭や学校等では経験できないような役割を与えられる、ということは、社会性を身に付けることや、自己実現の場を増やすことにもなっているのではないかと思います。

レッスン回数やレッスン時間の組み合わせが豊富です。

幼稚園や保育園に入る前から、その後も長く通っていただくために、お子様や保護者様の多様なニーズや想いに応えられるよう、レッスン時間については30分~60分、回数については年間24回~40回の組み合わせの中からお選びいただくことができるため、中学、高校になってからも、それぞれのペースに合わせてレッスンを継続することができています。

また、オンラインレッスンや動画の添削レッスンもあるので、当日の体調や天候などで通室は難しいものの、レッスンをお休みしたくないといった場合にもレッスンを受けることができます。

講師 : 高瀬 真砂恵

武蔵野音楽大学 音楽学部器楽学科サキソフォン専攻卒。サキソフォンを冨岡和男氏、須田寔氏に、ピアノを遠藤裕子氏、曽田香代子氏に師事。大学卒業後は、一般企業で社会人経験を重ね、結婚、出産後、自宅にて教室を開講。23年の間に述べ2万人のお子様の指導に携わり、途中、大手幼児教室「キッズアカデミー」の講師も経験し、そこでは延べ5千人のお子様を指導。 近隣の小中学校の合唱際、卒業式の伴奏者に選出され活用する生徒も多数おり、ここ数年は、高校生になってもレッスンの継続を希望する生徒様が増加しています。家族は、夫と娘(社会人)が1人とウサギが1匹です。 自身の子育てや幼児教室での講師の経験と基に、ピアノで子どもの脳を育てていきたいと本気で思っています。 また子育て中の保護者様の良き相談相手になりたいと思っています。日々のつぶやきBlogはこちらですhttps://masaemon.exblog.jp/お読みいただけると嬉しいです!

受講生の喜びの声

Access

1.東武スカイツリーライン

新越谷駅(徒歩13分 )

2.武蔵野線

南越谷駅(徒歩15分)

★最寄駅

新越谷駅西口を出て、前方に見えるアイセイ薬局と加藤医院の間の道を前方に進みます。そのまま左手に南越谷小学校が見えるところまできたらパシオスの駐車場前の交差点を右折。左手に富士中学校を見ながら道なりに進むと、越谷ファミリータウンのマンションが見えていきます。

(バスご利用の場合)朝日バス「わかば公園入口」下車、徒歩2分

★ 行き方

ピアノで人生に恵をもたらす音楽教室

埼玉県越谷市赤山町4丁目